"Hay algo de obsceno y

lascivo en el aspecto mismo de las cartas. También su sonido es como el acto

mismo, breve, brutal, irresistible y diabólico...."

2 de diciembre de 1909

44 Fontenoy Street, Dublín.

Querida

mía:

Quizás

debo comenzar pidiéndote perdón por la increíble carta que te escribí anoche.

Mientras la escribía tu carta reposaba junto a mí, y mis ojos estaban fijos,

como aún ahora lo están, en cierta palabra escrita en ella. Hay algo de obsceno

y lascivo en el aspecto mismo de las cartas. También su sonido es como el acto

mismo, breve, brutal, irresistible y diabólico.

Querida,

no te ofendas por lo que escribo. Me agradeces el hermoso nombre que te di.

¡Sí, querida, “mi hermosa flor silvestre de los setos” es un lindo nombre¡ ¡Mi

flor azul oscuro, empapada por la lluvia¡ Como ves, tengo todavía algo de

poeta. También te regalaré un hermoso libro: es el regalo del poeta para la

mujer que ama. Pero, a su lado y dentro de este amor espiritual que siento por

ti, hay también una bestia salvaje que explora cada parte secreta y vergonzosa

de él, cada uno de sus actos y olores. Mi amor por ti me permite rogar al

espíritu de la belleza eterna y a la ternura que se refleja en tus ojos o

derribarte debajo de mí, sobre tus suaves senos, y tomarte por atrás, como un

cerdo que monta una puerca, glorificado en la sincera peste que asciende de tu

trasero, glorificado en la descubierta vergüenza de tu vestido vuelto hacia

arriba y en tus bragas blancas de muchacha y en la confusión de tus mejillas

sonrosadas y tu cabello revuelto.

Esto

me permite estallar en lagrimas de piedad y amor por ti a causa del sonido de

algún acorde o cadencia musical o acostarme con la cabeza en los pies, rabo con

rabo, sintiendo tus dedos acariciar y cosquillear mis testículos o sentirte

frotar tu trasero contra mí y tus labios ardientes chupar mi polla mientras mi

cabeza se abre paso entre tus rollizos muslos y mis manos atraen la acojinada

curva de tus nalgas y mi lengua lame vorazmente tu sexo rojo y espeso. He

pensado en ti casi hasta el desfallecimiento al oír mi voz cantando o

murmurando para tu alma la tristeza, la pasión y el misterio de la vida y al

mismo tiempo he pensado en ti haciéndome gestos sucios con los labios y con la

lengua, provocándome con ruidos y caricias obscenas y haciendo delante de mí el

más sucio y vergonzoso acto del cuerpo. ¿Te acuerdas del día en que te alzaste

la ropa y me dejaste acostarme debajo de ti para ver cómo lo hacías? Después

quedaste avergonzada hasta para mirarme a los ojos.

¡Eres

mía, querida, eres mía¡ Te amo. Todo lo que escribí arriba es un solo momento o

dos de brutal locura. La última gota de semen ha sido inyectada con dificultad

en tu sexo antes que todo termine y mi verdadero amor hacia ti, el amor de mis

versos, el amor de mis ojos, por tus extrañamente tentadores ojos llega

soplando sobre mi alma como un viento de aromas. Mi verga esta todavía tiesa,

caliente y estremecida tras la última, brutal envestida que te ha dado cuando

se oye levantarse un himno tenue, de piadoso y tierno culto en tu honor, desde

los oscuros claustros de mi corazón.

Nora,

mi fiel querida, mi pícara colegiala de ojos dulces, sé mí puta, mí amante,

todo lo que quieras (¡mí pequeña pajera amante! ¡mí putita pichadora!), mi

hermosa flor silvestre de los setos, mi flor azul oscuro empapada por la

lluvia...

Jim

Las

páginas del gran Ulises, que

-a decir de Elliot- se llevó por delante de un plumazo toda la novela del siglo

XIX, no hubieran sido posibles sin la amorosa presencia de Nora Bernacle y sin

su comprensiva paciencia para soportar los infundados celos de Joyce, que la

convirtió en el esqueleto interior de todos y cada uno de los personajes de sus

novelas. Se conocieron en 1904, vivieron amancebados en la puritana y católica

Irlanda hasta 1931 y siguieron juntos hasta 1941, cuando aconteció la muerte

del genial novelista. Su correspondencia amorosa supone uno de los ejemplos más

vivos de literatura sexual, que sobrepasa muchas veces la frontera de lo

explícito para adentrarse en los territorios de la más pura escatología, pero

sin olvidar lo que precisa la escritura para convertirse en un gesto perdurable

del espíritu. La apístola que presentamos hoy, y las que vendrán con el tiempo,

fueron escritas por Joyce cuando, con apenas veinte y siete años, no podía ser

otra cosa que un caballo trotón empinándose hacia el cielo en honor de su amada

de treinta años, que por aquel entonces residía en Trieste. “Estoy todo el día

excitado -le decía-. El amor es un maldito fastidio, sobre todo cuando también

está unido a la lujuria”.

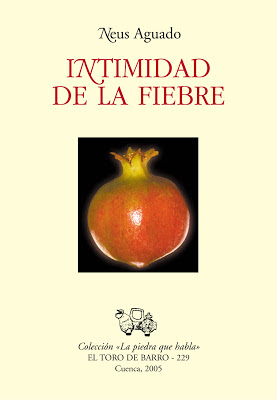

Otras

Otras

Grandes Obras de

El Toro de Barro

abierta, la luz, la calefacción

encendidas. Hay un poco de vino

en la alacena, el café está reciente

por si me demoro y te vence el sueño.

Acaso estés aquí cuando regrese,

arropada en el sofá con mi manta

de viaje, reconfortada, quizá

complacida del mundo en su belleza,

sabiendo que hay una técnica pura

en esta maravilla de estar vivo.

Y si no estás, bendito sea el tiempo

en que estuviste. Sólo he de abrir

en que estuviste. Sólo he de abrir

los postigos para que fluya el agua

llovida en la memoria. La luz, pronto,

dejará en las paredes una sombra

que llamará en sus labios con tu nombre,

contenta de estar en casa de nuevo.

Otros poemas de

Juan Ramón Mansilla

|